POSDEMOCRACIA – Serie 3. Capítulo 2:

1. Introducción: la promesa democrática en crisis

2. La ciudadanía vaciada: votar no es decidir

3. Campañas emocionales y manipulación algorítmica

4. La consulta permanente como estrategia de control

5. Del ciudadano al consumidor político

6. La antipolítica como síntoma de la posdemocracia

7. La participación digital: ¿emancipación o distracción?

8. El silencio deliberado como resistencia

9. Uruguay: síntomas locales del desencanto

10. Recuperar la democracia más allá del simulacro

La promesa democrática en crisis: análisis desde la posdemocracia

1. La democracia liberal como promesa incumplida

La democracia liberal, en su formulación canónica, surge como una respuesta histórica a los abusos del poder absoluto, a la concentración monárquica, al autoritarismo y a los regímenes totalitarios del siglo XX. Construida sobre los pilares del sufragio universal, el pluralismo político, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos, se proyectó como el régimen político que garantizaba libertad, igualdad y justicia. Más aún, tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración del bloque soviético, la democracia liberal fue presentada como el destino final de la historia política humana, tal como postuló Francis Fukuyama en su célebre tesis de “el fin de la historia”.

Sin embargo, tres décadas después de esa proclamación, el discurso democrático parece cada vez más vacío. Las instituciones sobreviven, pero su vitalidad está en cuestión. Las elecciones existen, pero la representación es cuestionada. Se proclaman derechos, pero se niega el acceso real a ellos. Como resultado, la ciudadanía vive una experiencia de disonancia estructural entre el ideal democrático y la práctica real. La crisis, como señala el texto original, no es sólo institucional o coyuntural: es una crisis de legitimidad, eficacia y sentido.

Aqí un concepto central: el de simulacro, tomado del filósofo Jean Baudrillard, quien sostiene que en la era posmoderna ya no vivimos en la realidad, sino en su representación distorsionada. Según Baudrillard, los signos se separan de sus referentes reales y producen hiperrealidades: copias sin original. Trasladado al campo político, esto implica que la democracia contemporánea se comporta como un simulacro de sí misma: mantiene sus formas externas (elecciones, parlamentos, constituciones), pero su contenido ha sido vaciado o sustituido.

Esta observación permite comprender por qué el malestar ciudadano no se expresa necesariamente en rebeliones violentas o rupturas abiertas, sino en formas más sutiles pero profundas: apatía, cinismo, desafección, voto castigo, despolitización o adhesión emocional a líderes populistas. Se asiste así a una democracia que sobrevive como forma, pero no como sustancia, y que se convierte en un mecanismo de legitimación de estructuras de poder no democráticas. El ritual electoral ya no es expresión de soberanía, sino una performance cívica cada vez más hueca.

Hablar de desencanto es hablar de una experiencia colectiva de pérdida de fe. En contextos democráticos, este desencanto no significa solamente frustración con los gobernantes de turno, sino una sospecha más profunda hacia el propio sistema. ¿Para qué votar si nada cambia? ¿Qué sentido tiene participar si las decisiones las toman otros, en otros espacios? Estas preguntas circulan entre los ciudadanos y revelan una erosión progresiva del vínculo político entre representantes y representados.

Este fenómeno ha sido estudiado por múltiples teóricos contemporáneos. Pierre Rosanvallon lo llama “la democracia del espectador”, donde el ciudadano mira pero no interviene. Chantal Mouffe lo interpreta como el resultado de una democracia que se ha vuelto post-política, es decir, una administración técnica de lo existente que excluye la confrontación ideológica real. El desencanto, en este sentido, es la antesala del autoritarismo blando, que se presenta como alternativa “eficaz” a un sistema político que parece ineficiente y corroído.

¿Crisis o transformación democrática?

Conviene no confundir “crisis” con “decadencia”. Lo que el texto identifica como crisis también puede pensarse como transformación estructural. La democracia no está desapareciendo, sino mutando. La cuestión es hacia dónde. ¿Hacia una democracia más horizontal, deliberativa y participativa? ¿O hacia un sistema de fachada que sostiene las formas mientras restringe los contenidos?

Aquí se abre un campo de disputa: para algunos, la solución está en tecnificar la democracia —hacerla más “eficiente” a través de plataformas, inteligencia artificial, algoritmos de participación—; para otros, el camino es exactamente el contrario: repolitizarla, recuperar el conflicto, el debate, la ideología y el compromiso colectivo. El riesgo, como advierte el texto, es que la democracia mute hacia un sistema de legitimación posmoderno, sostenido por imágenes, encuestas y narrativas emocionales, sin ciudadanía activa ni deliberación racional.

¿Quién capturó la democracia?

Una de las tesis más potentes del texto es que la democracia ha sido “capturada por intereses que no rinden cuentas”. Esta afirmación debe entenderse en el marco de la financiación de la economía y la privatización de lo público, fenómenos globales que han reducido el margen de acción de los gobiernos democráticos. En otras palabras, el poder económico se ha desanclado del control político. Las decisiones fundamentales ya no se toman en parlamentos, sino en directorios de multinacionales, bancos centrales autónomos, fondos de inversión o plataformas tecnológicas.

Este proceso, estudiado por autores como Wendy Brown y David Harvey, implica una transformación radical del contrato democrático. El Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en gestor de riesgos o facilitador de negocios. En ese contexto, la ciudadanía ya no tiene capacidad de incidir en decisiones estructurales, como la regulación financiera, la planificación fiscal, las estrategias digitales o las relaciones comerciales internacionales. Así, la democracia queda reducida a la administración de lo posible, no a la construcción de lo deseable.

La crisis democrática también se expresa en una forma cultural: el agotamiento. El filósofo Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, plantea que la hiperproductividad, la autoexigencia y la sobreexposición informativa han generado sujetos agotados, incapaces de sostener vínculos colectivos duraderos. Esta subjetividad cansada es funcional a la posdemocracia, porque impide organizar resistencia, articular demandas comunes o sostener procesos políticos de largo plazo.

En este contexto, la democracia —que exige tiempo, deliberación, empatía, diálogo, conflicto y acuerdos— se vuelve lenta y frustrante frente a un mundo que exige inmediatez, claridad y resultados rápidos. Se instala entonces una percepción errónea pero eficaz: que la democracia no funciona porque es lenta, y que el autoritarismo funciona porque decide rápido. Esta cultura del apuro, del clic, del tuit, mina la posibilidad de imaginar otra política. Es el triunfo del presente absoluto sobre el horizonte utópico.

Otra dimensión clave que se abre en esta introducción es la tensión entre ciudadanía y representación. El sistema representativo, lejos de ser rechazado abiertamente, ha sido desbordado por una ciudadanía que quiere participar más, de otras formas y en otros espacios. Aquí se abre el debate sobre el futuro de la representación política: ¿puede sobrevivir tal como la conocimos en el siglo XIX? ¿Qué rol juegan las tecnologías, las organizaciones sociales, los movimientos territoriales, los liderazgos horizontales?

Autores como Hélène Landemore y Cristina Lafont han planteado modelos alternativos de democracia deliberativa, participativa e inclusiva, que buscan ensanchar la representación hacia formas más directas, más transparentes y más colectivas. La promesa democrática del futuro no está necesariamente en los partidos, sino en redes de acción política distribuidas, transparentes y con control social real, que articulen las demandas ciudadanas sin reducirlas a la lógica electoral.

El simulacro democrático como forma posmoderna de control

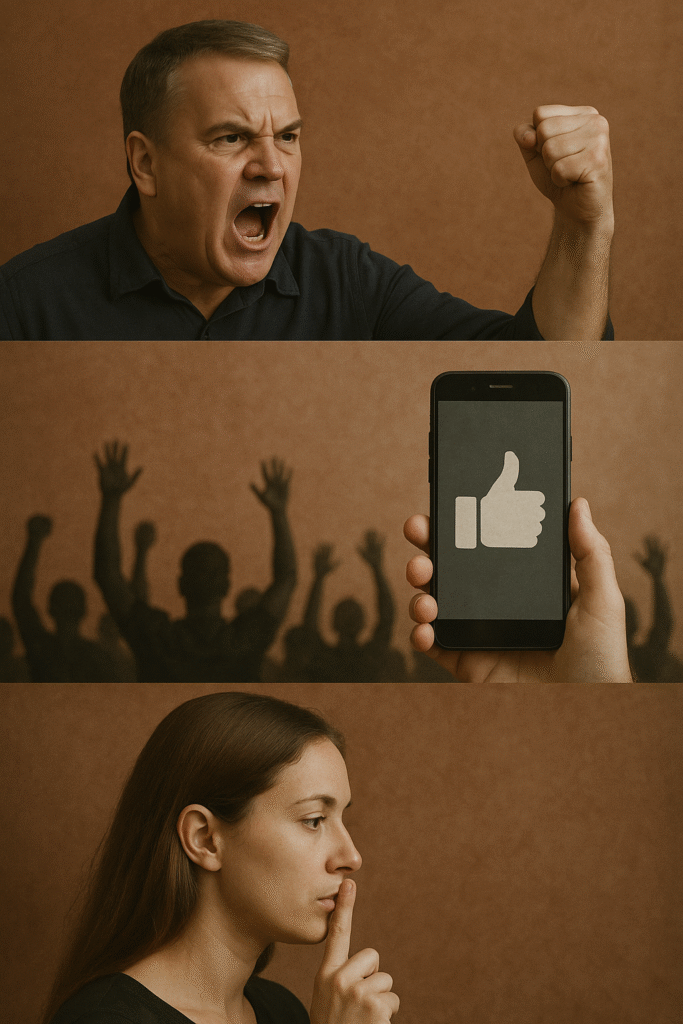

La noción de simulacro introduce un giro epistemológico: la dominación ya no requiere represión directa, sino creación de consenso artificial. Esto es característico de la posdemocracia. El poder ya no necesita imponer, basta con persuadir emocionalmente y construir relatos. Aquí se observa cómo el branding político, las campañas de storytelling, la hiperpresencia de candidatos en redes, y los formatos performáticos de los debates electorales son parte de una democracia mediatizada, estetizada y emocionalizada.

Esta democracia espectáculo, como la llamó Guy Debord, no busca deliberar sino entretener, no formar ciudadanía sino fidelizar consumidores. El simulacro funciona entonces como una matriz cultural: lo que se ve es más importante que lo que se hace. La política se convierte en narrativa, y la verdad en producto de marketing. En este marco, la promesa democrática se reduce a una estética vacía, a un gesto que tranquiliza pero no transforma.

En América Latina, el desencanto con la democracia no es nuevo. La región ha oscilado entre dictaduras, transiciones pactadas, democracias delegativas y nuevas formas de autoritarismo competitivo. Lo novedoso del siglo XXI es que el desencanto se produce incluso en contextos de estabilidad institucional. Los ciudadanos sienten que la democracia no resuelve las demandas de seguridad, empleo, igualdad, acceso a vivienda o justicia. Y esta frustración se transforma en terreno fértil para liderazgos extremos, discursos antisistema o nostalgias autoritarias.

Como señala Daniel Innerarity, vivimos una época donde la democracia ya no se legitima por su origen (votar), sino por sus resultados (resolver problemas). Esto es un arma de doble filo: si la democracia no cumple, pierde apoyo. La región necesita, entonces, no sólo preservar sus instituciones, sino hacerlas efectivas, justas y creíbles. Sin ello, la promesa democrática no se sostiene. Uruguay, con su tradición cívica y estabilidad institucional, está en mejores condiciones que otros países, pero no es inmune al avance del desencanto posdemocrático.

Refundar la promesa democrática

El análisis profundo de esta introducción nos deja una certeza: la democracia necesita ser repensada desde sus fundamentos. No basta con defender sus formas; es necesario reconstruir sus contenidos. La promesa democrática no puede seguir siendo una promesa vacía, sostenida por el ritual electoral. Debe convertirse en una experiencia concreta de dignidad, justicia, participación y verdad.

Esto implica recuperar la política como acción colectiva orientada al bien común, y no como gestión algorítmica de lo dado. Significa disputar el sentido de lo público, regular el poder económico y tecnológico, redistribuir los recursos, y reconstruir vínculos solidarios. Es necesario también superar la democracia mínima y avanzar hacia una democracia densa, radical, ética y afectiva.

Porque como decía Cornelius Castoriadis, “la democracia no es un sistema dado, sino un proyecto en permanente creación”. Y hoy, más que nunca, ese proyecto debe ser defendido, actualizado y puesto al servicio de la emancipación humana.

Tecnopolítica emocional y participación simulada: el nuevo rostro de la posdemocracia

I. Introducción: de la política de ideas a la política de sensaciones

La democracia liberal nació como una apuesta por la racionalidad política: deliberación informada, debate público abierto, pluralismo ideológico. Sin embargo, en el siglo XXI, ese ideal está siendo reemplazado por una nueva forma de hacer política: una que opera sobre las emociones, se construye desde los algoritmos y se legitima mediante rituales simbólicos de participación controlada. En este nuevo escenario, los elementos que tradicionalmente definían la calidad democrática —libertad de expresión, acceso a información veraz, representatividad y deliberación— son sustituidos por mecanismos de manipulación sofisticada y por dispositivos tecnológicos de validación masiva sin transferencia real de poder.

II. Campañas emocionales: el algoritmo como arquitecto de la voluntad

La política ya no se diseña en mítines ni se negocia en cafés parlamentarios. Se cocina en laboratorios de datos, se testea en simulaciones emocionales, se ejecuta en tiempo real sobre audiencias hipersegmentadas. Esta mutación de la política se ha consolidado gracias a la convergencia entre big data, inteligencia artificial y redes sociales, que permiten dirigir mensajes precisos a nichos definidos con una capacidad de persuasión inédita en la historia.

Microsegmentación y personalización emocional

Ya no se comunica un mensaje general para toda la ciudadanía. Las campañas contemporáneas analizan el perfil psicológico del votante (basado en su huella digital: likes, búsquedas, ubicación, contactos, patrones de consumo) y le ofrecen mensajes personalizados, diseñados para generar una reacción afectiva específica. Así, a quien tiene miedo se le ofrece seguridad; a quien está enojado, se le da un enemigo; a quien se siente invisible, se le promete reconocimiento. Esta lógica transforma la relación entre elector y candidato en una experiencia emocional adictiva y tribal. El votante ya no decide desde una racionalidad cívica, sino desde la activación afectiva que le propone el algoritmo.

2. El enemigo como recurso narrativo

El populismo emocional se apoya en una estructura binaria: nosotros contra ellos. Este mecanismo no es nuevo, pero ahora ha sido perfeccionado por la infraestructura algorítmica. Las plataformas favorecen los contenidos polarizantes porque generan más interacciones, y por tanto, más rentabilidad. Se refuerzan así los extremos, se destruye el centro político y se empobrece el debate. El algoritmo no tiene compromiso democrático: privilegia lo que viraliza, no lo que informa. El discurso público se convierte en una batalla de memes, videos cortos, frases incendiarias y desinformación emotiva. La consecuencia es la erosión deliberada del espacio común donde se construye la ciudadanía plural.

3. Reacción vs reflexión: la era del votante impulsivo

La microsegmentación emocional transforma al votante en un sujeto reactivo antes que reflexivo. No se lo invita a pensar, sino a sentir. No se lo convoca a deliberar, sino a posicionarse. Esto produce una política inmediata, fragmentada, de adhesiones identitarias rígidas. El diálogo es reemplazado por el comentario, la plaza pública por la caja de resonancia, el argumento por el eslogan. En este marco, la racionalidad democrática —esa que requiere tiempo, información y empatía— queda desplazada por la economía de la atención. La política se vuelve performática y viral, pero políticamente vacía.

Plataformas digitales y manipulación estructural: del marketing político a la ingeniería de comportamiento

A este nuevo diseño emocional de la política hay que sumarle una dimensión estructural: el papel de las plataformas tecnológicas como nuevos actores políticos sin responsabilidad institucional. Empresas como Meta, X (Twitter), TikTok o Google no son meros canales neutros: operan como arquitectos de los entornos en los que se forma la opinión pública, decidiendo qué se ve, qué se oculta, a quién se prioriza y qué se monetiza.

Estas plataformas no son espacios democráticos. Son territorios privados con reglas opacas. Lo que circula por ellas es determinado por algoritmos cuya lógica no es el bien común, sino la maximización del tiempo de permanencia, la viralización y el consumo. De esta manera, la desinformación, el odio, la simplificación y la manipulación emocional no son anomalías, sino consecuencias lógicas de su modelo de negocio. La política, entonces, se convierte en contenido. Y el contenido, en mercancía.

La inteligencia artificial aplicada a la política tiene como fin predecir y modificar comportamientos electorales. No se trata sólo de persuadir, sino de condicionar. Esta manipulación conductual —denunciada por expertos como Shoshana Zuboff en su teoría del capitalismo de la vigilancia— implica una erosión silenciosa de la autonomía del ciudadano, que cree decidir libremente, cuando en realidad está inmerso en una arquitectura diseñada para llevarlo hacia ciertos caminos. Se trata de una forma de poder invisible, no coercitiva pero profundamente eficaz.

El segundo eje de este análisis aborda otro componente clave de la posdemocracia: la ilusión de participación como dispositivo de legitimación. En regímenes posdemocráticos —incluidos muchos formalmente democráticos— se multiplican las encuestas, los foros digitales, las plataformas de opinión y los referéndums simbólicos. Todo ello con el fin de producir la percepción de que el ciudadano “participa”, aunque las decisiones ya estén tomadas, los marcos ya definidos y el poder real inaccesible.

1. De la participación deliberativa a la consulta funcional

La democracia deliberativa, según autores como Jürgen Habermas, exige procesos abiertos, informados y vinculantes. Pero en la lógica posdemocrática, la participación se convierte en instrumento de gestión de masas, no en canal de poder ciudadano. Se consulta para obtener “datos de humor social”, para fortalecer la narrativa del gobierno, para construir consenso artificial. El problema no es consultar: el problema es consultar sin transferir poder real. La escucha se vuelve estética, no política. El ciudadano es un número, no un sujeto político.

2. Algoritmos de participación y simulación de horizontalidad

Muchos gobiernos y plataformas utilizan herramientas digitales participativas (votaciones online, encuestas interactivas, feedback en apps) como forma de mostrar transparencia. Pero en la mayoría de los casos, no hay mecanismos de verificación, ni garantías de representatividad, ni vínculo entre la consulta y las decisiones. Se produce una suerte de gobierno consultivo sin rendición de cuentas, en el que las decisiones parecen surgir de la voluntad popular, pero en realidad responden a intereses previos. Es la estetización de la participación.

El nuevo ciudadano: entre el estímulo y la impotencia

El resultado de este doble proceso —emocionalización de la política y simulación de la participación— es un ciudadano atrapado en una espiral de estimulación constante y desmovilización estructural. Se lo convoca a reaccionar, a opinar, a emocionarse, pero no a organizarse, deliberar ni decidir colectivamente.

Vivimos un tiempo de hiperexpresión individual. Todos pueden hablar, pero pocos pueden influir. La paradoja del ciudadano digital es que participa más que nunca, pero pesa menos que nunca. La visibilidad no es lo mismo que la incidencia. Lo viral no es necesariamente lo transformador. Esta hiperparticipación no estructurada favorece el cortoplacismo, la dispersión, el individualismo. El ciudadano se siente activo, pero su acción se disuelve en un flujo infinito de contenidos.

Cuando se consulta al ciudadano sin intención de escucharlo realmente, se produce un simulacro de soberanía. Se institucionaliza la impotencia: se le dice que su opinión importa, mientras las decisiones relevantes se negocian en otros planos (corporativos, transnacionales, algoritmos opacos). Esto genera frustración y desafección. El ciudadano deja de creer en el sistema, pero no encuentra alternativas. La antipolítica se convierte en el refugio emocional ante la impotencia estructural.

AMÉRICA LATINA: CASOS, RIESGOS Y RESISTENCIAS

En América Latina, este proceso tiene particularidades. La región combina altos niveles de participación electoral con bajos niveles de confianza en las instituciones. La emoción política está a flor de piel, pero los mecanismos de control ciudadano son frágiles. La digitalización ha acelerado la lógica del marketing político sin consolidar estructuras deliberativas ni controles sobre las plataformas.

Desde Brasil hasta México, pasando por Argentina y Colombia, se han registrado múltiples casos de uso de redes sociales para manipular el debate público, promover candidatos, destruir reputaciones y viralizar campañas de odio. Estas prácticas no son ilegales porque la legislación electoral aún no ha alcanzado al poder digital. Se trata de un vacío regulatorio que permite el uso de recursos tecnológicos para alterar el sentido del voto sin pasar por los filtros institucionales clásicos.

Del otro lado, muchas plataformas participativas gubernamentales —foros ciudadanos, presupuestos participativos digitales, apps de feedback— funcionan como mecanismos de captura de datos, no como espacios de poder real. El resultado es que la ciudadanía se siente instrumentalizada, no empoderada. La respuesta a esto ha sido, en muchos casos, el alejamiento de la política institucional y el crecimiento de movimientos autónomos, efímeros pero intensos, que buscan transformar desde los márgenes.

Frente a esta realidad, no basta con denunciar la manipulación ni con idealizar una democracia del pasado. Es necesario reimaginar la democracia en clave ética, digital y colectiva. Esto implica:

- Regular las plataformas como actores políticos.

- Exigir transparencia algorítmica.

- Rediseñar las instituciones para que permitan una participación vinculante.

- Educar en alfabetización emocional y digital crítica.

- Revalorar la deliberación como práctica colectiva.

La democracia no puede seguir reducida a una secuencia de elecciones y consultas simbólicas. Tampoco puede quedar subordinada a los intereses de las plataformas tecnológicas. Es urgente reconstruir un espacio público donde el poder, la verdad y la participación vuelvan a encontrarse.

Crisis del compromiso político y nuevas formas de resistencia en la era posdemocrática

La democracia como proyecto político se encuentra tensionada por múltiples dinámicas que socavan su vitalidad. Tres fenómenos se destacan en la etapa actual: el ascenso de la antipolítica, la ilusión de participación promovida por el entorno digital y la emergencia de formas de resistencia silenciosa. Estos procesos, aunque distintos, convergen en un punto común: la crisis del sujeto democrático, entendido como actor racional, deliberante y comprometido. Este ensayo analiza, desde una perspectiva crítica, cómo el desencanto ciudadano, lejos de generar vacío político, da lugar a nuevas configuraciones de poder, control y disidencia.

La antipolítica no es, como suele creerse, la ausencia de política. Es más bien una forma de construcción política que rechaza las reglas, actores y valores de la democracia representativa, reemplazándolos por la exaltación del individuo, la eficiencia gerencial y la acción sin mediaciones. El concepto cobró fuerza en América Latina en los años 90, con el colapso de los partidos tradicionales, pero en la actualidad se ha globalizado como respuesta al desgaste de los sistemas democráticos liberales.

Su raíz está en una experiencia acumulada de frustración: promesas incumplidas, corrupción estructural, burocracias ineficaces, desigualdades persistentes. En este contexto, la política aparece como un obstáculo, no como una herramienta de transformación. El discurso antipolítico construye una narrativa simplificadora: los políticos son corruptos, los partidos no sirven, lo que se necesita es acción directa, orden, limpieza, eficacia.

Este vacío simbólico es rápidamente ocupado por liderazgos carismáticos, muchas veces autoritarios, que prometen resolver los problemas “sin política”, aunque desde luego hacen política en su forma más concentrada y vertical. En este sentido, la antipolítica no es neutral: se convierte en plataforma de populismos iliberales que, en nombre del pueblo, debilitan el pluralismo, la división de poderes y la deliberación.

La paradoja es evidente: se destruye lo político en nombre de la representación auténtica, pero lo que se impone es un poder unipersonal que desactiva los contrapesos institucionales. El problema ya no es la corrupción, sino la existencia misma de lo político como espacio conflictivo, plural e inestable. Se reemplaza el conflicto por la imposición, el debate por el mandato, la representación por la obediencia emocional.

La antipolítica es funcional a la lógica posdemocrática: desmoviliza, desestructura y fragmenta. Socava la confianza en los procesos colectivos y promueve una ciudadanía descomprometida, espectadora o agresivamente reactiva. Alrededor de estos liderazgos se construyen identidades políticas que no se basan en ideas, sino en adhesiones afectivas excluyentes. Se trata de comunidades emocionales que funcionan como religiones civiles, donde disentir es traicionar.

La participación digital: ¿emancipación o distracción?

Durante la década del 2000, Internet fue celebrada como una herramienta que horizontalizaba el poder, ampliaba la voz ciudadana y permitía nuevas formas de participación directa. El surgimiento de redes sociales, blogs, plataformas colaborativas y movimientos como el 15-M o la Primavera Árabe parecían anunciar una era de ciberactivismo transformador, donde las jerarquías tradicionales serían desafiadas por una ciudadanía conectada y empoderada.

Sin embargo, la evolución del ecosistema digital ha ido en otra dirección. La lógica algorítmica que rige plataformas como X, Facebook, Instagram o TikTok no prioriza el contenido cívico o deliberativo, sino el que genera más interacción. Y las emociones que generan más engagement son el miedo, la ira y la polarización. Así, lo que parecía una ágora digital se ha transformado en una cámara de eco donde cada usuario refuerza sus creencias sin exponerse al disenso.

Además, estas plataformas están estructuradas por una economía de la atención. El usuario no participa políticamente, sino que consume contenidos políticos como entretenimiento. El activismo se convierte en un gesto efímero —un like, un retuit, un hashtag— sin articulación con procesos colectivos sostenidos. Este fenómeno, conocido como slacktivism o activismo de clic, genera una ilusión de agencia pero sin poder real.

Otro rasgo del entorno digital es su capacidad para manipular el debate público mediante campañas de desinformación organizadas, operadas por trolls, bots o algoritmos. En muchas elecciones recientes (EE.UU. 2016, Brasil 2018, etc.) se ha documentado el uso intensivo de redes sociales para dirigir el comportamiento electoral, promover candidatos y destruir reputaciones con base en noticias falsas. Estas prácticas deslegitiman el debate político y distorsionan el proceso democrático.

Lo más preocupante es que estos procesos escapan a la regulación estatal tradicional. Las plataformas operan como nuevas “plazas públicas privadas”, pero no tienen responsabilidad editorial ni obligaciones democráticas. Esto las convierte en actores políticos sin control ciudadano.

Uno de los grandes desafíos del activismo digital es su falta de estructura. La facilidad con la que se viralizan causas permite movilizar masas rápidamente, pero sin crear organizaciones sólidas que sostengan la presión política en el tiempo. Como resultado, muchas protestas terminan en nada: son espectaculares, pero efímeras.

Los hashtags no votan, los likes no legislan. Las causas que se viralizan en un momento son desplazadas por nuevas tendencias al día siguiente. Esta lógica de inmediatez impide construir acumulación política, diálogo profundo y articulación intergeneracional. La participación se fragmenta, se vuelve episódica, emocional, performativa.

El diseño algorítmico de las redes sociales premia la indignación y penaliza la matización. Esto genera un efecto de polarización progresiva, donde las posiciones se radicalizan y el centro político desaparece. Además, los usuarios tienden a vincularse sólo con quienes piensan como ellos, produciendo burbujas de información que refuerzan la incomprensión y el odio hacia el otro.

Este tribalismo digital erosiona el diálogo democrático y dificulta la construcción de acuerdos amplios. Cada grupo se convence de que tiene razón y que el adversario es moralmente ilegítimo. Así, el conflicto político deja de ser una disputa de intereses para convertirse en una guerra identitaria irreconciliable.

Frente a este panorama de ruido, saturación, manipulación y polarización, algunas personas optan por una forma radical de resistencia: el silencio deliberado. Esta actitud no debe confundirse con indiferencia o apatía. Es un acto político consciente, una forma de objeción de conciencia frente al simulacro democrático. Consiste en no participar en un juego donde las reglas están viciadas.

Este silencio puede adoptar muchas formas: abstención electoral razonada, boicot a plataformas, retirada de redes, desobediencia institucional o autoexclusión del debate público mediático. Todas ellas expresan un malestar profundo con el sistema, pero no desde la pasividad, sino desde la crítica radical.

La filósofa Simone Weil afirmaba que la verdadera libertad comienza con la capacidad de decir “no”. El silencio deliberado es, en este sentido, una forma de negarse a legitimar un sistema que produce inclusión simbólica sin empoderamiento real. No es una renuncia, sino un acto de autodeterminación ética.

Este tipo de resistencia abre la posibilidad de reconfigurar los espacios políticos desde el margen, sin reproducir las lógicas hegemónicas. No se trata de replegarse por miedo, sino de tomar distancia para observar críticamente, repensar los fines de la acción colectiva y construir alternativas. En este marco, la resistencia silenciosa puede ser el germen de nuevas formas de organización política que escapen al espectáculo y recuperen la profundidad transformadora de la política.

El análisis de la antipolítica, la participación digital y el silencio deliberado nos deja un diagnóstico claro: la democracia atraviesa una crisis que no es sólo institucional, sino cultural, afectiva y simbólica. La ciudadanía ya no cree en las promesas del sistema, y por ello busca nuevos caminos: algunos autoritarios, otros digitales, otros solitarios. Pero todos expresan un mismo clamor: la política ha dejado de ser un lugar de transformación colectiva y ha pasado a ser un espectáculo, un simulacro o un instrumento de manipulación.

Frente a esto, la respuesta no puede ser nostálgica. No se trata de volver a un ideal democrático perdido, sino de imaginar nuevas formas de ciudadanía, nuevos lenguajes de poder, nuevos formatos de participación, más éticos, más humanos, más justos. La posdemocracia no es un destino, sino un desafío. Y frente a ella, necesitamos no sólo resistencia, sino también invención.

Uruguay frente al espejo posdemocrático: del desencanto al rediseño democrático

I. Introducción

Uruguay ha sido tradicionalmente considerado un modelo democrático dentro del contexto latinoamericano. Con instituciones sólidas, una cultura cívica estable y una ciudadanía activa, ha logrado consolidar una democracia formalmente robusta. Sin embargo, esa fortaleza institucional convive hoy con una creciente desafección, especialmente entre los sectores más jóvenes, que perciben un abismo entre las estructuras formales de la democracia y su capacidad real de transformación. Este capítulo aborda el desencanto uruguayo como expresión local del fenómeno posdemocrático global, y plantea claves para recuperar la democracia como práctica viva, más allá del ritual formal.

Uruguay ostenta niveles de participación electoral elevados, con un sistema de voto obligatorio que asegura la presencia ciudadana en las urnas. No obstante, esta participación no se traduce necesariamente en conexión política o confianza institucional. Una porción significativa de la población, especialmente jóvenes, vota sin convicción, sin identidad partidaria clara y sin expectativa real de incidencia. La abstención emocional ha reemplazado a la abstención física.

En investigaciones recientes, se registra una tendencia creciente de «voto castigo» o voto instrumental, donde el ciudadano vota “al menos malo” o para evitar un mal mayor, no por adhesión genuina. Esta práctica electoral, aunque legal y válida, debilita el vínculo político y empobrece el debate.

La fragmentación partidaria, la volatilidad electoral y la pérdida de densidad ideológica de los partidos políticos uruguayos reflejan una crisis de representatividad. Las coaliciones de gobierno o de oposición muchas veces se arman por conveniencia táctica, sin coherencia programática sostenida. El resultado es un Parlamento cada vez más heterogéneo pero menos eficaz, donde el diálogo político tiende a superficializarse y a centrarse en la imagen más que en los contenidos.

Además, se consolida un modelo de liderazgo basado en la performatividad mediática, donde lo que importa no es el proyecto de país, sino la capacidad de posicionarse en redes sociales, generar impacto en medios o viralizar una narrativa. La lógica electoral se subordina a las métricas de impacto. En este contexto, el contenido republicano –la deliberación, la argumentación, la rendición de cuentas– se vacía progresivamente.

Las instituciones uruguayas gozan de reputación formal, pero su resonancia afectiva y simbólica está en descenso. Jóvenes que estudian, trabajan y se informan en entornos digitales no encuentran en el sistema político respuestas a sus expectativas ni formas de participación coherentes con su cultura digital. La distancia generacional e institucional se ensancha, generando apatía, sarcasmo o desafección.

A esto se suma una arquitectura participativa institucional limitada. Los mecanismos de democracia directa —referéndums, plebiscitos, cabildos— existen, pero su activación es lenta, burocrática y formalista. El resultado es que la ciudadanía uruguaya participa solo cuando es convocada, pero no cuando necesita ser escuchada. Este desencuentro produce una paradoja: un país formalmente democrático, pero crecientemente desconectado en lo político.

Como se ha sostenido a lo largo de la serie PosdemocracIA, el mayor peligro para la democracia contemporánea no es su eliminación abrupta, sino su vaciamiento desde dentro. Las formas subsisten —elecciones, partidos, poderes independientes— pero el contenido republicano y deliberativo se erosiona progresivamente. El simulacro democrático se sostiene en el cumplimiento formal de los procedimientos, pero sin sustancia ética ni transformación efectiva.

Uruguay, a pesar de su trayectoria institucional, no está exento de esta dinámica. La persistencia de las formas puede invisibilizar los síntomas del desgaste. Por eso, el desafío no es conservar el envase, sino reconstruir la democracia como experiencia real de ciudadanía. Se trata de recuperar el sentido de comunidad política, de crear estructuras que reconecten representación con participación, y que devuelvan al ciudadano la sensación de que su voz transforma algo más que el resultado de una encuesta.

Repensar la democracia implica abordar la tensión entre representación y participación, no como antagonismo, sino como punto de reinvención estructural. La representación es necesaria: no puede haber democracia sin mediación. Pero cuando la mediación se vuelve autista, cuando el representante se desconecta del representado, la legitimidad política se resquebraja.

La participación, por su parte, necesita pasar de lo simbólico a lo vinculante. No basta con opinar: hay que incidir. Los mecanismos de participación ciudadana deben ser diseñados no sólo como dispositivos de consulta, sino como estructuras de decisión compartida, que integren saberes diversos y potencien la deliberación colectiva.

En Uruguay, esto implica fortalecer los espacios de cogobierno, presupuestos participativos, iniciativas ciudadanas y consultas públicas digitales, articuladas con mecanismos institucionales que reconozcan su impacto. Además, la educación para la participación democrática debe convertirse en eje transversal de la formación ciudadana, desde la infancia hasta la adultez.

3. Entre verdad y decisión: ética y democracia

Otra clave de la reconstrucción democrática es la reconexión entre verdad y decisión política. En un mundo saturado de desinformación, manipulaciones algorítmicas y polarización, la política debe recuperar su relación con la verdad como bien común. Esto no significa eliminar el conflicto, sino sostenerlo sobre una base compartida de hechos verificables y deliberación informada.

En Uruguay, donde el debate público tiende a concentrarse en slogans o duelos discursivos mediáticos, es urgente recuperar la dimensión ética del discurso político. La transparencia, la veracidad, la responsabilidad y la coherencia deben volver a ser valores exigidos a quienes se presentan como referentes públicos.

Este esfuerzo también exige regulación ética de las plataformas digitales, fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios, y el desarrollo de una ciudadanía con competencias críticas para navegar la era digital con autonomía y responsabilidad.

Tecnología y democracia: una alianza por redefinir

La digitalización del mundo ha modificado profundamente la forma en que se produce y se ejerce el poder. La tecnología no es una herramienta neutra, sino un entorno donde se juega la disputa por el sentido, la atención y la participación. Si no es regulada, la tecnología puede fortalecer la lógica de la posdemocracia: concentración del poder, opacidad, manipulación emocional, desinformación viral, hiperindividualismo.

En Uruguay, donde la brecha digital es baja y el acceso a Internet está ampliamente extendido, es clave que la infraestructura digital no se convierta en una trampa de simulación participativa, sino en una plataforma para potenciar la inclusión, la deliberación y la inteligencia colectiva.

La introducción de sistemas de inteligencia artificial y algoritmos de decisión en la gestión pública debe estar sujeta a mecanismos de transparencia, control democrático y rendición de cuentas. Es imprescindible que los procesos automatizados no reproduzcan sesgos, discriminen poblaciones vulnerables o sustituyan el juicio humano en decisiones sensibles.

Al mismo tiempo, la IA puede ser una herramienta para ampliar la democracia si se utiliza con criterios éticos: para facilitar el acceso a la información, procesar demandas ciudadanas, optimizar recursos participativos o detectar patrones de exclusión sistémica. La clave no está en la tecnología en sí, sino en el marco político, legal y ético que la gobierna.

En un tiempo donde todo parece acelerado, banalizado o capturado por el espectáculo, la política debe volver a ser un lugar de construcción de sentido y transformación colectiva. Esto implica recuperar la esperanza política como derecho, no como ingenuidad. La esperanza democrática no se basa en ilusiones vacías, sino en la posibilidad de deliberar juntos, de diseñar futuros compartidos y de intervenir en la historia.

En Uruguay, esta tarea requiere una pedagogía democrática transversal que recupere el sentido profundo del republicanismo, no como doctrina nostálgica, sino como práctica activa. La ciudadanía debe ser entendida no sólo como identidad legal, sino como capacidad de acción crítica, ética y transformadora.

el simulacro al compromiso: tareas para una nueva agenda democrática

Para que la democracia no se reduzca a una forma vacía, Uruguay —y América Latina en general— debe impulsar una agenda democrática de segunda generación, que supere la dimensión procedimental y avance hacia un paradigma de democracia sustantiva. Algunas líneas estratégicas para esta agenda son:

- Fortalecimiento de la educación democrática en todos los niveles, con énfasis en pensamiento crítico, ética pública, alfabetización digital y participación ciudadana.

- Regulación de plataformas digitales y protección de los derechos ciudadanos en entornos digitales.

- Reforma institucional participativa, con mecanismos vinculantes de iniciativa y control ciudadano.

- Transparencia y rendición de cuentas con mecanismos ciudadanos de auditoría social.

- Democratización del acceso al poder económico, mediático y tecnológico.

- Fomento de prácticas deliberativas comunitarias, con incidencia efectiva en políticas públicas.

Uruguay se encuentra en una encrucijada: puede aferrarse a su prestigio democrático como mito autojustificativo, o puede asumir con honestidad los signos de desgaste y emprender una renovación estructural y ética de su democracia. No se trata de conservar un modelo que ya no responde, sino de imaginar y construir una nueva arquitectura democrática, más inclusiva, más participativa, más humana.

Frente al simulacro, el compromiso.

Frente a la apatía, la esperanza activa.

Frente a la tecnocracia, la deliberación.

Frente al espectáculo, el vínculo.

Esa es la tarea pendiente. Y ese, quizás, el mayor desafío cívico del siglo XXI.