Introducción

La fundación y las primeras acciones del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) representan uno de los capítulos más significativos en la historia política de Uruguay durante la década de 1960. El surgimiento de este grupo no fue un fenómeno aislado, sino la consecuencia de un contexto latinoamericano de ebullición revolucionaria, sumado a una crisis estructural de la sociedad uruguaya que desembocó en la radicalización de sectores de la juventud y de la clase trabajadora. A través de un proceso progresivo de organización clandestina, obtención de recursos y planificación estratégica, el MLN-T sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en una de las principales organizaciones guerrilleras urbanas del Cono Sur.

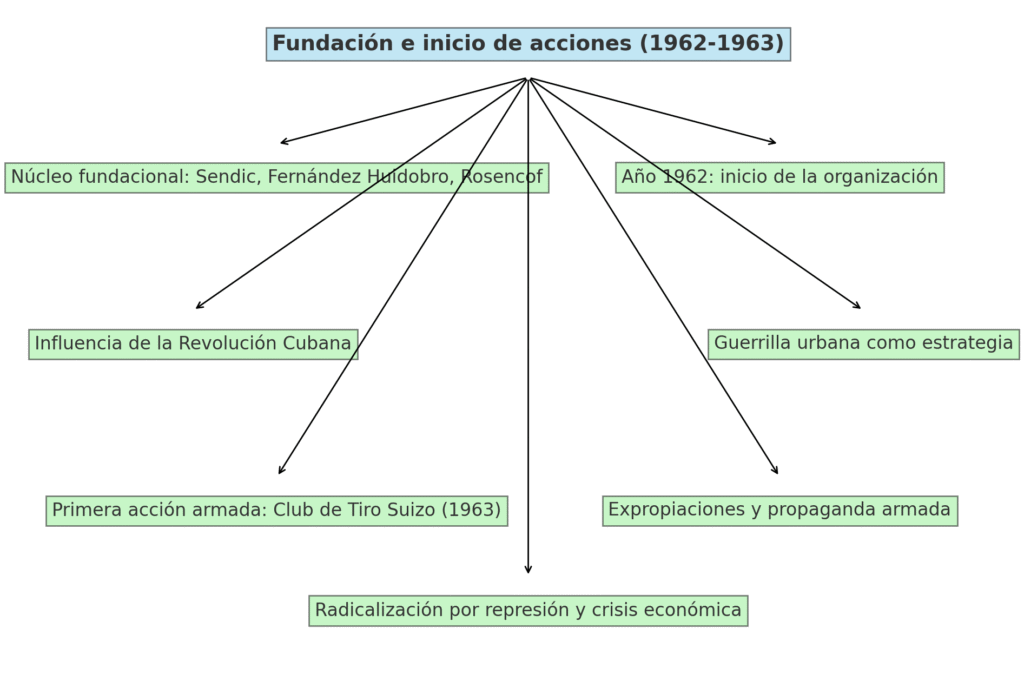

I. Fundación e influencias (1962-1963)

El año 1962 es considerado el momento germinal de este movimiento. Provenientes de una tradición de militancia en el Partido Socialista y del sindicalismo combativo, figuras como Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof impulsaron la creación de un núcleo conspirativo clandestino. Estos jóvenes intelectuales y trabajadores urbanos tenían una convicción compartida: la democracia representativa uruguaya, hasta entonces considerada un ejemplo de estabilidad en la región, estaba en crisis y no ofrecía soluciones a las demandas de justicia social y equidad económica.

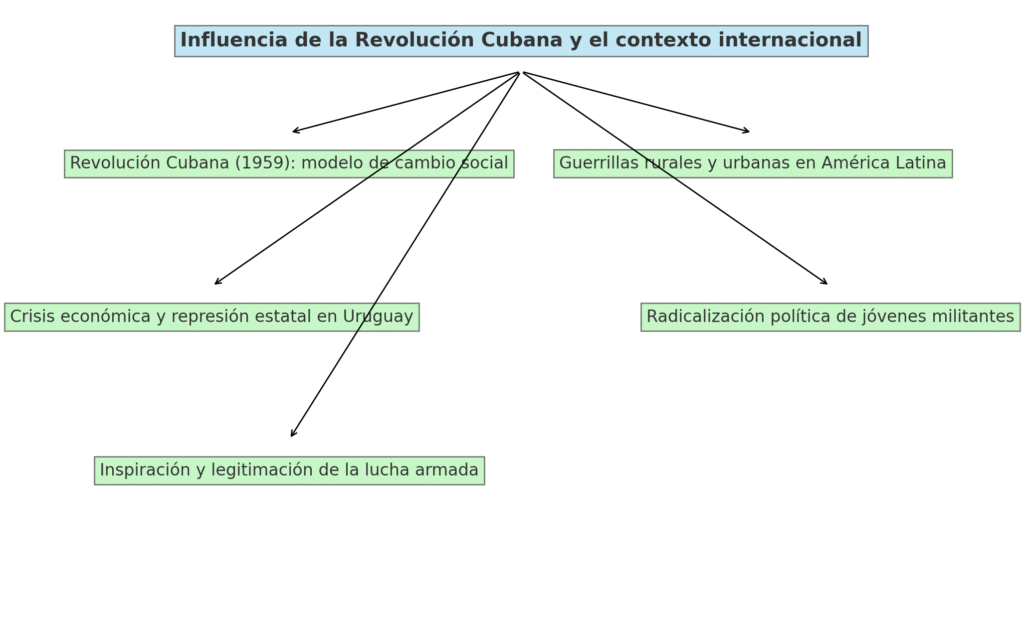

El factor más influyente en su formación fue la Revolución Cubana de 1959. El éxito de Fidel Castro y el Che Guevara demostró que era posible, desde América Latina, desafiar el poder imperialista y el sistema capitalista a través de la vía armada. Para estos fundadores, la experiencia cubana ofrecía no solo inspiración, sino también legitimación política e ideológica. Sin embargo, mientras el modelo cubano se basaba en la guerrilla rural, el MLN-T adoptó desde sus inicios la estrategia de guerrilla urbana. Esta decisión respondió a la realidad uruguaya: un país con alta concentración urbana y una estructura social que facilitaba la infiltración en sectores sindicales y estudiantiles.

El primer paso en la estrategia de los Tupamaros fue la expropiación de recursos. Bajo la justificación de la “redistribución revolucionaria”, realizaron asaltos a bancos y supermercados. Estos actos, conocidos popularmente como “tupamarizadas”, buscaban además generar un impacto simbólico: demostrar que era posible desafiar al poder establecido y devolver, simbólicamente, las riquezas a los sectores populares.

La primera acción armada reconocida oficialmente por el grupo se produjo el 31 de julio de 1963, con el asalto al Club de Tiro Suizo en la ciudad de Colonia del Sacramento. Este asalto permitió al MLN-T proveerse de armamento básico, un requisito esencial para cualquier grupo que aspirara a escalar en la lucha armada. Aunque no hubo víctimas ni daños personales, la acción marcó un antes y un después en la historia de la organización: pasó de la clandestinidad política a la clandestinidad armada.

La represión estatal, la inflación y el aumento de la pobreza durante estos años fueron el caldo de cultivo que permitió que el discurso de los Tupamaros encontrara eco en algunos sectores sociales. El país, en efecto, se debatía entre el ideal democrático y la incapacidad del sistema para resolver las desigualdades estructurales. Este marco fue decisivo para que el MLN-T, aún sin estructura militar consolidada, se convirtiera en un actor político clandestino con potencial de crecimiento.

II. Consolidación interna y primeras acciones armadas (1963-1965)

Tras el asalto al Club de Tiro Suizo en 1963, el MLN-T comenzó a perfilarse como una organización armada con proyección política. Sin embargo, en esta etapa inicial, sus acciones fueron limitadas y cuidadosamente planificadas. El grupo entendía que la clave de su supervivencia y expansión radicaba en la construcción de una estructura clandestina sólida. En ese sentido, 1964 fue un año de bajo perfil en términos de acciones públicas, pero de gran relevancia para la consolidación interna.

La reorganización interna del MLN-T se basó en la creación de células operativas. Cada célula funcionaba con un alto nivel de compartimentación y autonomía, lo que garantizaba que, en caso de represión o infiltración, el daño a la estructura general fuera mínimo. Esta estrategia estaba inspirada en el modelo de “foco guerrillero” propuesto por el Che Guevara, pero adaptado a un entorno urbano. Además, se establecieron casas de seguridad y puntos de acopio logístico para armas y materiales de propaganda.

La captación de nuevos militantes también fue una prioridad en este período. El MLN-T entendía que, para sostener la lucha armada a largo plazo, era necesario un flujo constante de jóvenes comprometidos con la causa. El discurso de lucha contra la injusticia social y la denuncia de la represión estatal resultaron atractivos para un sector de la juventud, especialmente estudiantes universitarios y trabajadores sindicalizados. El movimiento se nutrió de este caldo de cultivo, aunque todavía estaba lejos de convertirse en un actor de masas.

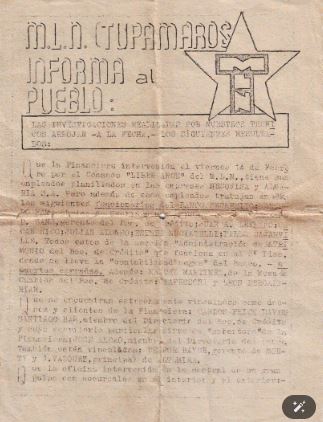

A partir de 1965, se registraron las primeras acciones de “expropiación revolucionaria” a instituciones estatales. El asalto al Banco de Cobranzas de la UTE, el 28 de diciembre de 1965, fue un ejemplo paradigmático. Si bien la acción no dejó muertos ni heridos, consolidó la estrategia del MLN-T de golpear símbolos del Estado para financiar la organización y al mismo tiempo enviar un mensaje político. La propaganda armada —pintadas, panfletos y amenazas— complementó estas acciones, amplificando su resonancia pública y presentando a los Tupamaros como una fuerza con la que el poder debía contar.

Es importante subrayar que, en este primer quinquenio, el MLN-T no recurrió aún a la violencia letal sistemática ni a los secuestros que caracterizarían su accionar en los años posteriores. Sus acciones, aunque claramente ilegales y violentas, se mantuvieron en un nivel de confrontación controlada, sin asesinatos ni atentados de gran escala. Esta etapa puede considerarse como una fase de “guerrilla simbólica”, cuyo objetivo principal era demostrar la vulnerabilidad del sistema y la capacidad de los insurgentes de desafiarlo.

El contexto político y económico de Uruguay durante este período jugó un papel fundamental en el desarrollo del MLN-T. El país sufría un estancamiento económico crónico, con altos niveles de inflación y desempleo. Las clases trabajadoras y los sectores populares veían cómo se deterioraban sus condiciones de vida, mientras que el sistema político —encabezado por los partidos tradicionales— no lograba dar respuesta efectiva. Este clima de frustración y descontento fue el terreno fértil para la retórica revolucionaria de los Tupamaros.

La represión estatal, aunque todavía incipiente, comenzó a manifestarse en forma de vigilancia, detenciones selectivas y censura. Paradójicamente, estas acciones represivas reforzaron el discurso del MLN-T, que denunciaba al Estado como un aparato al servicio de las élites y enemigo del pueblo trabajador. Así, las primeras acciones armadas de los Tupamaros —si bien modestas en comparación con su accionar posterior— cimentaron su legitimidad como actor de la izquierda radical y abrieron la puerta a la fase de mayor intensidad que se desplegaría a partir de 1968.

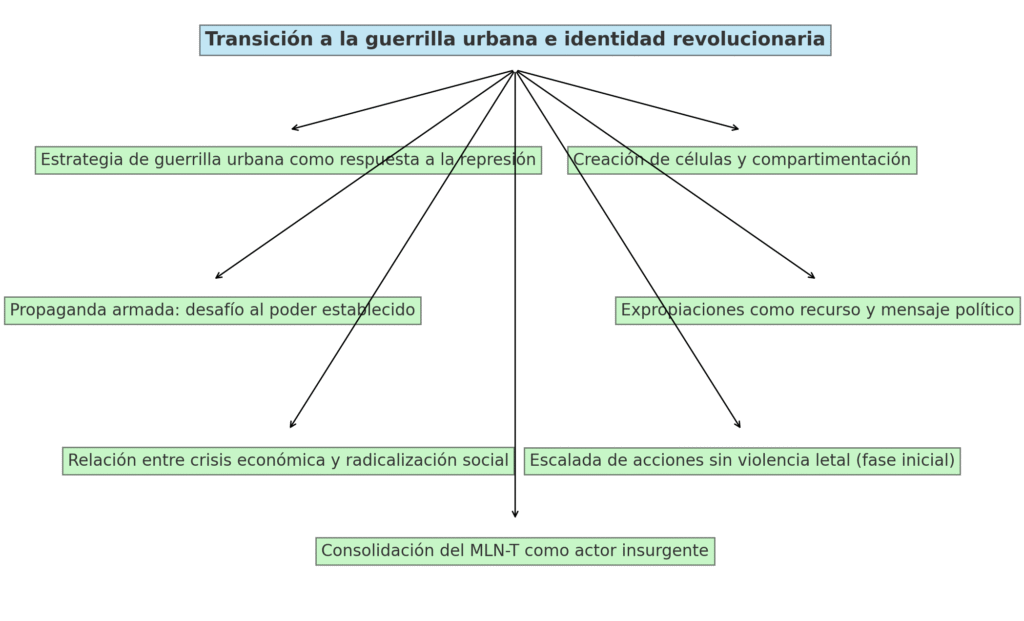

III. Radicalización y transformación hacia la guerrilla urbana (1964-1965)

El período 1964-1965 puede entenderse como el momento de transición del MLN-T desde un grupo político clandestino con aspiraciones armadas hacia una verdadera organización guerrillera urbana. Durante estos años, la estrategia de los Tupamaros adquirió rasgos más definidos, aunque aún no había alcanzado la madurez operativa y militar que caracterizaría sus acciones en la década siguiente.

La consolidación de una estructura clandestina sólida fue clave para esta transformación. Las células operativas y las casas de seguridad permitieron al MLN-T actuar con flexibilidad y mantener la iniciativa ante la represión estatal. Estas estructuras no solo protegían a sus militantes, sino que también facilitaban la logística para futuras acciones. La formación de cuadros y el entrenamiento básico en técnicas de combate urbano y manejo de explosivos, aunque rudimentarios, demostraban la determinación del grupo para sostener la lucha armada a largo plazo.

Uno de los elementos que más caracterizó esta fase inicial fue la propaganda armada. Pintadas, panfletos y comunicados buscaban difundir la causa del MLN-T y legitimar sus acciones ante la opinión pública. La propaganda cumplía un doble objetivo: por un lado, reforzaba la moral interna del grupo, creando un sentido de pertenencia y cohesión ideológica; por otro, desafiaba al Estado al demostrar que existía una fuerza insurgente capaz de operar dentro de la propia ciudad, en el corazón de la “democracia” uruguaya.

Las expropiaciones a bancos, supermercados y locales estatales no solo servían para financiar las actividades de la organización, sino que también tenían un profundo valor simbólico. Estos actos eran presentados como “recuperación” de recursos que el sistema capitalista y burgués había arrebatado al pueblo. Así, cada acción tenía un fuerte componente discursivo: los Tupamaros se presentaban no como simples delincuentes, sino como combatientes en una guerra de liberación contra la injusticia social.

La relación entre el MLN-T y el contexto social fue fundamental en este proceso. Durante estos años, Uruguay experimentaba un marcado deterioro de sus indicadores económicos. La caída de las exportaciones agropecuarias, la inflación y el desempleo golpeaban a los sectores populares, mientras el sistema político parecía cada vez más incapaz de dar respuestas. La confianza en los partidos tradicionales se erosionaba, y el desencanto alimentaba la búsqueda de alternativas radicales.

Este clima de frustración facilitó que la retórica del MLN-T —que denunciaba la complicidad entre el Estado y los intereses oligárquicos— encontrara resonancia en ciertos sectores, particularmente entre la juventud universitaria y obrera. Aunque en estos primeros años el MLN-T aún no gozaba de un apoyo de masas, sus acciones captaron la atención de la sociedad y sentaron las bases para la posterior radicalización de la protesta social.

La represión estatal, aunque todavía limitada, también jugó un papel paradójico. Las detenciones selectivas y la censura a la prensa que informaba sobre las actividades tupamaras reforzaban la imagen de un Estado que, lejos de garantizar la justicia social, operaba como un instrumento de opresión. Este fenómeno de “espiral de radicalización” consolidó la idea —compartida por muchos militantes— de que la única vía para la transformación era la lucha armada.

Así, hacia finales de 1965, el MLN-T se había consolidado como una organización con un discurso revolucionario coherente y con una capacidad incipiente de acción directa. Aunque sus acciones no habían alcanzado aún la escala de violencia letal y secuestros que caracterizarían su auge en los años 1968-1972, estos primeros pasos definieron su identidad como actor insurgente. El grupo se situaba en la frontera entre la política tradicional y la guerra revolucionaria, anticipando una década de enfrentamiento abierto con el Estado y de reconfiguración de la izquierda uruguaya.

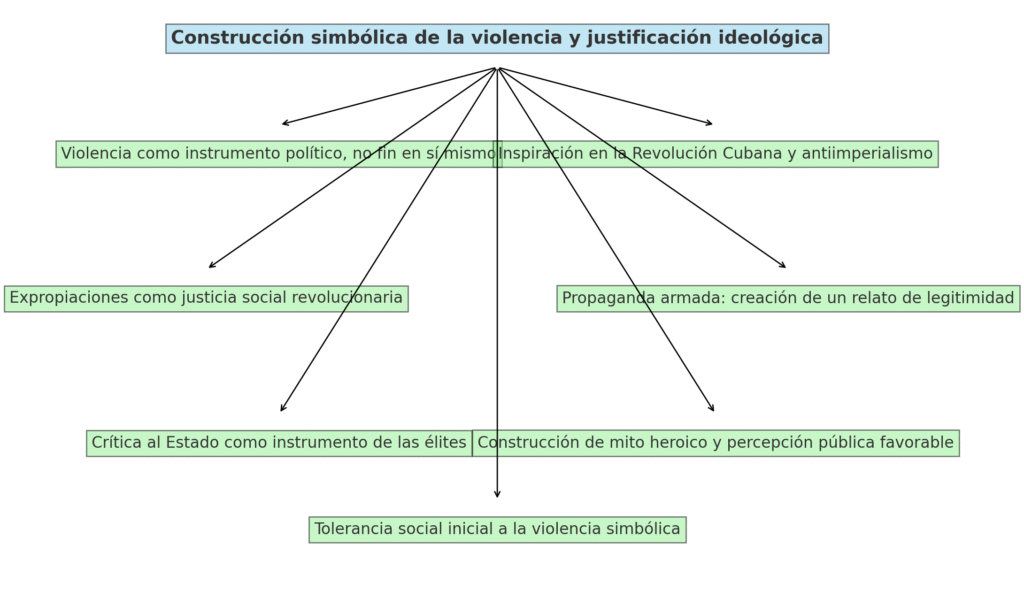

IV. La justificación ideológica y el mito de la redistribución: construcción simbólica de la violencia

Uno de los aspectos más relevantes de los primeros años del MLN-T fue su capacidad para construir un discurso ideológico coherente que justificara sus acciones violentas. Para el grupo, la violencia no era un fin en sí mismo, sino un medio necesario para alcanzar la justicia social. Esta narrativa se nutrió de las experiencias internacionales —principalmente la Revolución Cubana— y de las profundas desigualdades del modelo económico uruguayo.

La propaganda armada no solo consistía en panfletos y pintadas. Era, esencialmente, un relato que buscaba legitimar las acciones armadas como actos de justicia y recuperación. Las expropiaciones no eran simples robos: eran “tupamarizadas”, intervenciones simbólicas contra el sistema capitalista que, según los Tupamaros, explotaba al pueblo. El dinero y los recursos obtenidos eran, en su visión, bienes que pertenecían legítimamente a las clases populares y que la organización se encargaba de “devolver”.

Esta narrativa se articulaba con un discurso que denunciaba la complicidad del Estado con las élites económicas. En el imaginario tupamaro, las instituciones —bancos, empresas estatales, organismos públicos— no eran neutrales, sino engranajes de un sistema que reproducía las desigualdades sociales. Por lo tanto, atacar a esas instituciones equivalía a golpear el corazón de un orden injusto. Esta lógica permitió a muchos militantes reconciliar la disonancia moral de la violencia con su aspiración de justicia social.

El asalto al Banco de Cobranzas de la UTE en diciembre de 1965 fue un claro ejemplo de esta “justicia social revolucionaria”. El acto fue presentado como una expropiación legítima, un paso más en el camino de la liberación de las clases oprimidas. Aunque la violencia no era aún letal, la organización ya había internalizado el uso de la fuerza como instrumento político.

Esta fase inicial de acciones sin víctimas mortales generó una cierta tolerancia —o al menos, curiosidad— en amplios sectores sociales. Para muchos, el MLN-T no era visto como una banda de delincuentes comunes, sino como un grupo de jóvenes idealistas que, ante la falta de alternativas políticas, tomaban las armas para defender al pueblo. Esta percepción, que cambiaría drásticamente en los años posteriores, fue crucial para la consolidación inicial de la organización.

La dimensión simbólica de las primeras acciones armadas es fundamental para entender su impacto. Cada robo, cada pintada, cada panfleto, era un mensaje dirigido no solo al poder, sino también a la sociedad. El MLN-T buscaba demostrar que el orden establecido no era inamovible y que existía una alternativa —la lucha armada— para enfrentar la injusticia. Así, el grupo fue tejiendo un relato épico que alimentó la militancia y sentó las bases para la posterior radicalización de la izquierda uruguaya.

Este proceso de construcción simbólica de la violencia es uno de los rasgos más complejos y polémicos de la historia de los Tupamaros. Si bien el discurso de justicia social tenía un innegable atractivo, la decisión de recurrir a la violencia generó un dilema moral y político que acompañaría al MLN-T en toda su trayectoria. En estos primeros años, ese dilema aún no había alcanzado su punto más crítico, pero la semilla ya estaba plantada: la creencia de que solo mediante la acción armada era posible cambiar la historia.

V. Conclusiones: balance del período 1962-1965 y legado

El período 1962-1965 representa un momento decisivo en la historia del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. Lejos de ser un episodio menor o marginal, este quinquenio sentó las bases de un proyecto político-militar que desafiaría al Estado uruguayo en los años siguientes. Durante estos primeros años, el MLN-T transitó desde la conspiración política en la clandestinidad hasta las primeras acciones armadas y la creación de una estructura logística que le permitió consolidar su identidad revolucionaria.

La violencia, aunque aún no letal, se convirtió en un elemento central de la estrategia tupamara. El asalto al Club de Tiro Suizo en 1963, las expropiaciones posteriores y la propaganda armada evidenciaron la determinación del grupo de confrontar directamente al sistema capitalista y a sus instituciones. Esta violencia, presentada como un acto de justicia social, encontró cierto grado de legitimidad social en un contexto marcado por la crisis económica, la represión selectiva y la frustración popular ante la ineficacia de las soluciones políticas tradicionales.

La inspiración de la Revolución Cubana, el mito de la redistribución y la denuncia del Estado como instrumento de las élites se combinaron en un relato potente y coherente. Esta narrativa permitió al MLN-T presentarse no como un grupo criminal, sino como una vanguardia revolucionaria dispuesta a sacrificarlo todo por la causa de los oprimidos. La propaganda armada y el componente simbólico de sus acciones consolidaron este imaginario y lo proyectaron más allá de la pequeña escala de las primeras acciones.

Sin embargo, es importante subrayar que en este período inicial no se produjo aún la espiral de violencia letal que caracterizaría al MLN-T en los años posteriores. La fase 1962-1965 puede considerarse como una etapa de “aprendizaje insurgente”, en la que el grupo definió sus objetivos, consolidó su estructura clandestina y probó sus primeras armas —literal y metafóricamente— en la lucha contra el sistema. Aunque no logró todavía un impacto de masas, el grupo se consolidó como un actor que no podía ser ignorado.

El legado de estos años iniciales es, por tanto, doble. Por un lado, dejó un modelo de organización y acción que inspiró a otros grupos insurgentes en América Latina y que, en Uruguay, transformó la izquierda y la cultura política de toda una generación. Por otro lado, planteó un dilema ético y político que persiste hasta hoy: ¿puede la violencia ser un camino legítimo hacia la justicia social? ¿O su uso —por más justificado que parezca— corrompe la causa misma que pretende defender?

Estas preguntas atraviesan no solo la historia de los Tupamaros, sino también la reflexión sobre la relación entre política y violencia en las sociedades democráticas. Comprender los orígenes del MLN-T, su contexto y sus primeros pasos es esencial para entender no solo la historia reciente de Uruguay, sino también los desafíos que aún persisten para construir sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana.

VI. Análisis de las acciones que atentaron contra la democracia (1962-1965)

En los años fundacionales del MLN-T (1962-1965), aunque la organización aún no había desplegado la violencia letal sistemática ni había atentado directamente contra instituciones democráticas en términos de asesinatos o secuestros, sí se produjeron una serie de acciones que, en un sentido amplio, atentaron contra los principios de convivencia democrática y el Estado de derecho.

Estas acciones se pueden agrupar en tres ejes principales:

Asaltos y expropiaciones armadas

Asalto al Club de Tiro Suizo (31 de julio de 1963)

- Naturaleza: robo de armas y municiones.

- Implicancias para la democracia: aunque no hubo víctimas ni daños personales, representó el primer acto público de violencia política del MLN-T, y supuso un acto de fuerza directa contra el Estado uruguayo y sus instituciones democráticas. El uso de la violencia para obtener recursos bélicos desafió el monopolio legítimo de la fuerza que corresponde a un Estado democrático.

Asalto al Banco de Cobranzas de la UTE (28 de diciembre de 1965)

- Naturaleza: robo de dinero a una empresa estatal.

- Implicancias: este acto constituyó un atentado directo contra el patrimonio público, pues la UTE es una empresa estatal vinculada a servicios esenciales. Al financiarse con dinero del Estado —recaudado por la ciudadanía—, se atentó indirectamente contra el contrato social que sustenta el funcionamiento de la democracia representativa.

Otros robos menores (1964-1965)

- Finalidad: obtener financiamiento para las actividades clandestinas.

- Significado político: aunque estos robos no afectaron directamente a personas o líderes políticos, constituyeron violaciones al orden jurídico y sentaron el precedente de que la violencia se legitimaba como método de acción política.

Propaganda armada y amenazas

Panfletos y pintadas con amenazas

- Contenido: llamados a la lucha armada, denuncias contra instituciones y “avisos” a empresas y organismos estatales.

- Impacto democrático: esta propaganda, aunque no letal, introdujo el elemento de la coacción política en el espacio público. Implicó el uso de la intimidación para imponer ideas, socavando el debate democrático basado en el diálogo y el respeto a la pluralidad.

Estrategia de visibilidad y propaganda armada

- Lógica: generar miedo y simpatía simultáneamente.

- Atentado a la democracia: las amenazas veladas a las instituciones democráticas (como empresas estatales y bancos) buscaban doblegar voluntades y mostrar la “inutilidad” del orden legal, debilitando la confianza pública en la democracia.

Organización clandestina y conspiración política

Creación de células armadas y casas de seguridad

- Implicancias: el modelo celular clandestino atentaba contra la transparencia y la legalidad propias de la democracia.

- Mensaje político: mostraba que existía un “poder paralelo” dispuesto a desafiar el Estado democrático.

Reclutamiento y entrenamiento de militantes

- Finalidad: preparar a jóvenes para acciones de violencia política.

- Atentado a la democracia: la formación de un aparato armado dentro de la sociedad civil implica la negación de la resolución pacífica de los conflictos, uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Reflexión final sobre el impacto en la democracia

En el período 1962-1965, el MLN-T aún no había ejecutado atentados contra la vida de personas ni había implementado secuestros, pero sus acciones ya constituían un ataque sistemático a los principios democráticos:

Desafío al monopolio legítimo de la fuerza → Con sus asaltos y obtención de armas, el MLN-T erosionó el principio básico de la soberanía estatal.

Normalización de la violencia política → Las expropiaciones y la propaganda armada consolidaron la idea de que la fuerza podía reemplazar el diálogo político.

Intimidación y amenaza al Estado de derecho → La propaganda y las amenazas pusieron en entredicho la seguridad y la estabilidad democrática, aunque no hubiera violencia letal.

Este período inicial anticipó la posterior escalada de violencia de finales de los 60 y principios de los 70, cuando la democracia uruguaya enfrentó un desafío aún mayor. El análisis de estas acciones tempranas permite ver cómo, desde sus primeros pasos, el MLN-T construyó una lógica de confrontación con la democracia liberal que marcaría profundamente la historia del país.

VII. Análisis de las acciones que atentaron contra la libertad (1962-1965)

En estos primeros años de actividad del MLN-T, aunque todavía no se habían producido secuestros o asesinatos, sus acciones supusieron una amenaza directa y simbólica a los valores de libertad individual y colectiva que sustentan toda sociedad democrática.

Robo de armas y formación de un aparato clandestino

Asalto al Club de Tiro Suizo (1963)

- Naturaleza: obtención de armamento para la futura lucha armada.

- Atentado contra la libertad: la construcción de un aparato militar paralelo y clandestino implica la negación del principio de convivencia pacífica y de la libertad de vivir sin coacción armada.

- Impacto simbólico: generó la sensación de que la violencia se legitimaba como recurso, socavando la seguridad y la confianza ciudadana, elementos básicos para el ejercicio de la libertad.

Expropiaciones violentas., Asalto al Banco de Cobranzas de la UTE (1965)

- Contenido: apropiación de recursos públicos mediante la amenaza o el uso de la fuerza.

- Atentado a la libertad: aunque no hubo muertos ni heridos, estas expropiaciones coaccionaron a trabajadores y empleados, limitando su libertad individual mediante el temor y la intimidación.

Otros robos menores (1964-1965)

- Efecto en la libertad económica: la propiedad privada y la seguridad de los bienes son parte esencial de la libertad individual. Estos actos introdujeron la idea de que ningún bien estaba a salvo de la “justicia revolucionaria”, generando un clima de incertidumbre y miedo.

Propaganda armada: amenazas y coacción simbólica

Panfletos con amenazas y pintadas

- Mensaje: llamados a la lucha armada y advertencias a quienes colaboraran con “el sistema”.

- Atentado a la libertad de expresión y conciencia: la intimidación para imponer una determinada ideología limita la libertad de pensar, de expresar opiniones distintas o de no involucrarse en conflictos armados.

- Clima de miedo: la propaganda violenta siembra miedo en la sociedad, restringiendo la libertad de reunión y de participación pacífica en la vida democrática.Organización clandestina y reclutamiento ideológico

Construcción de células y captación de jóvenes

- Efecto: ofrecía a los jóvenes una visión idealizada y heroica de la violencia, reduciendo su libertad real de elegir alternativas pacíficas o democráticas.

- Adoctrinamiento: el discurso de “lucha justa” y “necesidad de la violencia” privaba a muchos militantes de un análisis crítico y libre, atrapándolos en una lógica de confrontación y sacrificio total.

Reflexión: la libertad amenazada por la coacción armada

En el marco de estos años fundacionales (1962-1965), el MLN-T desarrolló una serie de acciones que, aunque no involucraron todavía asesinatos o secuestros, atentaron contra las libertades individuales y colectivas de varias maneras:

Libertad de vivir sin miedo: la presencia de un grupo armado clandestino alteró la vida cotidiana y generó un clima de miedo e incertidumbre.

Libertad de expresión y conciencia: las amenazas directas e indirectas en la propaganda armada buscaban imponer un pensamiento único, limitando la pluralidad de ideas.

Libertad económica y seguridad personal: las expropiaciones y los robos violentos coartaron la libertad de los ciudadanos de disponer de sus bienes y de realizar sus actividades sin coacción.

Libertad de elegir caminos pacíficos: el discurso de la “necesidad de la violencia” captó a muchos jóvenes, erosionando su capacidad de deliberación y decisión libre.

Estas acciones no fueron aún el terror sistemático de los años posteriores, pero prepararon el terreno para la escalada violenta de fines de los 60 y principios de los 70. Son, por lo tanto, parte fundamental del proceso mediante el cual la libertad fue restringida en nombre de una “justicia social” revolucionaria.

| ÁMBITO | ACCIÓN/HECHO | IMPLICANCIAS PARA LA DEMOCRACIA | IMPLICANCIAS PARA LA LIBERTAD |

| Asaltos a instituciones | – Club de Tiro Suizo (1963) – Banco UTE (1965) – Otros robos menores | – Violación del monopolio legítimo de la fuerza del Estado. – Erosión de la confianza pública en la legalidad y la justicia. | – Generación de un clima de miedo e incertidumbre que limita la seguridad personal y económica. – Coacción a empleados y trabajadores durante los asaltos. |

| Propaganda armada | – Panfletos y pintadas con amenazas | – Desafío al principio de diálogo y pluralidad democrática. – Uso de la intimidación en lugar de la persuasión democrática. | – Amenazas que restringen la libertad de expresión y conciencia. – Imposición de un relato único, reduciendo la pluralidad de ideas y la libre participación. |

| Organización clandestina | – Creación de células y casas de seguridad – Reclutamiento de militantes | – Construcción de un poder paralelo al margen de la legalidad y la rendición de cuentas democráticas. – Atentado a la transparencia y la participación abierta. | – Adoctrinamiento y captación de jóvenes que limita su libertad de decisión. – Reducción de alternativas pacíficas a la violencia armada. |

| Legitimación ideológica | – Discurso de “expropiación revolucionaria” | – Erosión del principio de respeto al Estado de derecho y la propiedad común. – Normalización de la violencia como vía política. | – Presentación de la violencia como la única vía, limitando la libertad de elegir caminos pacíficos. – Socavamiento de la seguridad jurídica y la autonomía personal. |

| Clima social general | – Acciones simbólicas y propaganda | – Deslegitimación de las instituciones democráticas. – Preparación del terreno para la escalada violenta posterior (1968-1972). | – Generación de miedo social generalizado que restringe libertades individuales (expresión, asocia |

VIII. Análisis político del surgimiento del MLN-T: Circunstancias nacionales e internacionales

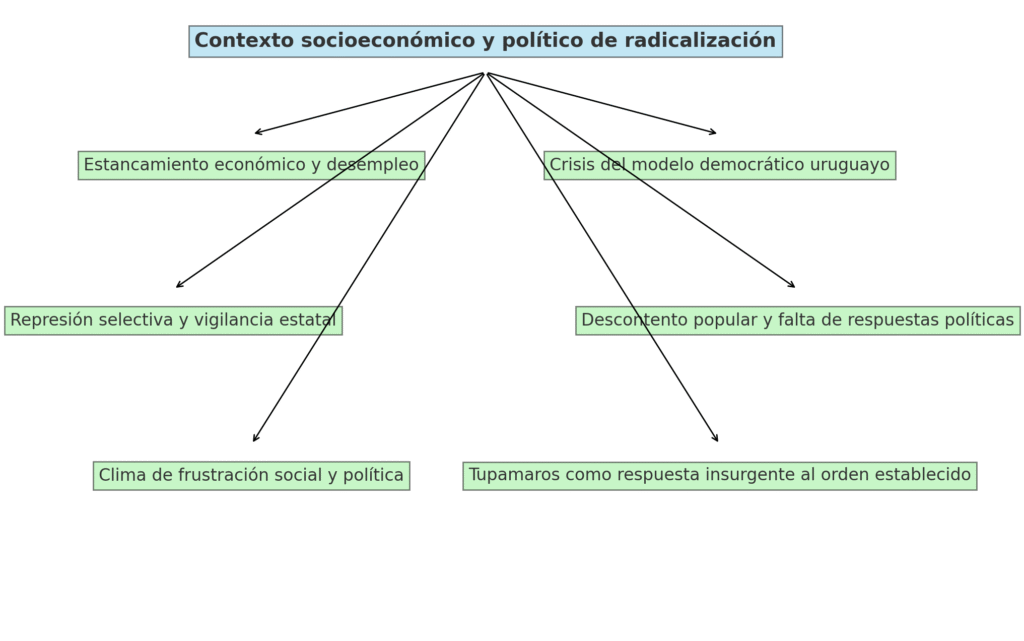

Crisis económica y social: la base estructural

La década de 1960 en Uruguay estuvo marcada por un proceso de deterioro económico sostenido. El país, tradicionalmente dependiente de las exportaciones agropecuarias, sufrió una caída de sus ingresos debido a la disminución de los precios internacionales de la lana y la carne, principales productos de exportación. Esto se tradujo en altos índices de inflación y desempleo, afectando directamente a las clases trabajadoras y medias.

La situación generó un clima de frustración social: los sindicatos y las organizaciones de base denunciaban el empobrecimiento progresivo y la falta de respuesta efectiva por parte del sistema político. Esta crisis estructural creó un caldo de cultivo para la radicalización política y el cuestionamiento de la democracia representativa, percibida como incapaz de resolver los problemas económicos y sociales.

Crisis de representación política

La tradicional democracia uruguaya, que había gozado de estabilidad durante varias décadas, empezó a mostrar signos de agotamiento. El sistema de partidos —con el Partido Colorado y el Partido Nacional como principales protagonistas— no logró adaptarse a las nuevas demandas sociales. La parálisis parlamentaria y la falta de reformas profundas alimentaron la percepción de que la política tradicional estaba desconectada de las necesidades del pueblo.

Al mismo tiempo, el surgimiento de sectores juveniles más radicalizados, especialmente vinculados a la izquierda (Partido Socialista, Partido Comunista, anarquismo sindical), denunció la incapacidad del sistema político para encarnar verdaderos cambios estructurales. Esto favoreció la búsqueda de nuevas formas de acción política, incluso aquellas que cuestionaban los marcos legales y democráticos vigentes.

Influencias internacionales: la ola revolucionaria latinoamericana

El triunfo de la Revolución Cubana (1959) fue un hito fundamental en la historia política de América Latina. El ejemplo de Fidel Castro y el Che Guevara demostró que era posible, desde el Tercer Mundo, desafiar a las potencias imperiales y construir un modelo alternativo de sociedad. Esta victoria alimentó la imaginación política de muchos jóvenes latinoamericanos y les proporcionó un modelo revolucionario: la lucha armada como vía de transformación social.

En Uruguay, este fenómeno encontró eco en jóvenes sindicalistas, estudiantes universitarios y militantes de izquierda desencantados con la vía electoral. La idea de que la democracia liberal era solo una fachada para la dominación de las élites económicas ganó fuerza en estos círculos, consolidando la justificación ideológica de la lucha armada.

Radicalización y represión: el círculo vicioso

A nivel interno, las protestas sociales —huelgas, ocupaciones, manifestaciones— se intensificaron a partir de 1962. La respuesta del Estado fue una represión selectiva y, en ineficaz. El recurso a medidas policiales y judiciales para frenar las protestas solo reforzó la convicción de que la democracia uruguaya estaba dejando de ser efectiva como espacio de negociación y que se transformaba en un régimen autoritario al servicio de los poderosos.

Este clima de polarización política y social —protesta y represión— fortaleció la opción por la lucha armada para quienes, como los fundadores del MLN-T, veían en la violencia revolucionaria no solo una estrategia, sino una obligación moral frente a la injusticia.

El surgimiento del MLN-T: síntesis política

El MLN-T surge así como respuesta política insurgente a la combinación de estos factores:

Crisis económica estructural que golpeaba a los sectores populares.

Desencanto con el sistema político tradicional y la democracia representativa.

Influencia de la Revolución Cubana y otras experiencias revolucionarias.

Recrudecimiento de la represión estatal frente a la protesta social.

Búsqueda de un modelo alternativo de justicia social, basado en la redistribución y el anticapitalismo.

Aunque en sus inicios el MLN-T era un grupo minoritario y sin apoyo de masas, su discurso conectaba con un sentimiento real de injusticia social. Esto le permitió reclutar a jóvenes convencidos de que la democracia liberal había fracasado y que era legítimo, incluso necesario, tomar las armas.